- 六畳一間のマリー・アントワネット 2019年6月15日更新

東京・杉並区。家賃5万の風呂なしアパート。 夏は異常に熱く、冬は凍えるように寒い。でも、ここが私のお城。 健やかな28歳女子として、「婚活」「恋活」「精神統一」を行なうための、ベースキャンプとして使っている。 寝て起きて、あとは適当な食事が取れるならばそれでいいし、人から見られていない空間に金をかける主義はない。 私は、玄関と呼ぶにはあまりにも狭い空間の中に積み上げられた靴の中から、お気に入りの青いパンプスを選び拾い上げる。 よく見るとそれはヒール表面の塗装は剥がれ、中の素材が見えてしまっている。 最近歩くたびに金属音がカチャカチャ鳴ってうるさいと思ったら、ヒール先端に打ち込まれた小さなネジは露わになり、もうボロボロである。 しかし私は、剥げた部分を黒いペンで塗りつぶし、颯爽と見栄えを整える。 ズタボロなパンプスはほかにも山ほど持っているが、日頃からこうして定期的に"DIY"を行ない、できるだけ長く履くようにしている。 ファッションに金を使うのならば、靴ではなくトップスを購入する資金に回したい。 それに近頃はなぜか、新しい服や靴を見繕う体力が残っていない。 私は"お直し"したパンプスにサッと消臭スプレーを吹きかけ、つま先をそこに突っ込む。 あぁ。前の晩に飲み会で飲んだ酒が効き、浮腫みがひどい。 隙間のない靴の先っぽに無理やり足を押し込むと、それでもなんとか履くことができた。 深呼吸、深呼吸。精神集中。 今日もいける。私は可愛い。 これで決して、自分が「六畳一間のボロ屋敷」からやってきた住人であることは、世間様にはバレないはずである。 今日も色々とキメていこう。 仕事とか恋愛とか、人生とか、色々。 ■ 仕事に向かうため扉を開けた途端、ふと玄関横に設置した姿見に自分が映った。 アイドル時代からおよそ20kg肥えた胴体、そしてそこから太々しく生えた首。 丸太のような寸胴が、淋しげにこちらを向いている。 会社員になる前、私は国民的アイドルグループと呼ばれる集団に加入し、歌って踊っていた。 しかし現在は芸能界を引退し、一般企業で営業マン兼記者として働いている。 得意先を回る際、未だに「実は元アイドルなんです〜♡」と過去の栄光を印籠のように見せつけてしまう瞬間があるが、言った途端にいつも後悔する。 今の私にはなにもないことを、露呈しているようなものだからだ。 将来への不安を打ち消すために、終業後は合コンに繰り出しては、ロボットのように笑顔を振りまく日々。 毎日が混沌としているが、いつか限界を迎えた私に王子様が迎えに来てくれるはずだ。 その時には早いところ結婚をして、この終わりのないゲームから逃げ切ればよい。 "可愛い私"には、それにふさわしい良い男と結婚して幸せになる権利と義務がある。 今だけは、出口のない緩やかな地獄を耐え忍ぶべきなのだろう。 ■ 私は、姿見の中の自分に向かい、 「一応、まだ可愛い部類に入ると思うよ? ちょっとくらいデブってても」 と、優しく諭した。すると"彼女"は不安げに、 「本当に大丈夫だよね? 私」 と聞いてくる。しばらく私が言い返せずにいると、再び鏡の中の彼女は困った顔を浮かべている。 そこで私は、彼女に向かってもう一度、畳み掛ける。 「だから、大丈夫だってば」 ようやく彼女はわずかに微笑む。それを見届けてから、私はそっと部屋の扉を閉めた。 綺麗に巻かれた髪、口元を潤わせたグロス、そしてDIY済みのパンプス。 今日も一般的に、私は「そこそこ綺麗なお姉さん」として世間に認知されることだろう。 それがたとえ虚栄心で着飾った、即席の見てくれだったとしても。 ■ アパートの階段を降りると、私はSNSに投稿するため"自撮り"をすることを思いついた。 近所の高級マンションの前で立ち止まり、スマホを取り出す。 そして、あたかもそのマンションが自宅であるかのように表情で演じながら、インカメラのシャッターを押す。 写真のなかの自分は、今日も満面の微笑みをたたえ、美肌フィルター機能のおかげで実物よりも随分と小顔に見える。 「今日はこれから大事な商談」 自然体な文体と共に、今しがた撮った写真をそのままインスタに投稿したら任務は終了。 絵文字で飾り付けるのはやりすぎだし、ハッシュタグをゴテゴテと付けるのはもう流行らないだろう。 これくらいがきっと抜け感があってちょうどいい。 ■ その後最寄り駅に向かい、ホームで電車を待つあいだにスケジュール帳を開く。 今週はあらゆるハイスペック男性とのデートや、食事会で埋まりそうである。 いずれも赤坂の高級焼肉や西麻布周辺の小料理屋で集合がかかっており、私ひとりでは到底払える額の店ではないが、当然、男性側に払ってもらうつもりだ。 「ノルマ飯」 私は男性と出会い、食事をして、恋人候補者の手札を増やしていく行為のことを、影ではそう名付けて呼んでいる。 自分にこうしてノルマを課すことで、"適齢期"までに結婚できるよう必死で調整している。 週末は予定が埋まらず何をして過ごしたらよいかわからない日も多いが、もしも暇を持て余すようならば、ベッドの上で菓子を食ってひたすら寝ればよい。 大丈夫。誰にもバレやしない。 ひとまずは数日先まで男性とご飯の予定で埋まっていることに安堵して、地下鉄に乗り換え得意先のもとへ向かう。 さぁ、今日も何の変哲もない穏やかな日になるはずである。 ふと一瞬、なぜか死にたい気持ちになったが、私はその気持ちをかき消して歩き出した。 ■ 途中、地下鉄に乗り換えて茅場町駅に向かう途中、アクシデントが起こった。 ホームを歩いている途中に突然、足が前に進まなくなったのだ。 あまりにも急な出来事に、私はしばし呆然とする。 次の瞬間、パソコンが強制終了するかのように「バチン」という音が脳内に鳴り響いた。 必死で「歩け」と自分に号令をかけてみても、足の裏が床にへばりついたまま言うことを聞いてくれない。 一体どうしたのだろう。少し疲れているのだろうか。 最初のうちは、「これは単なる思い込みに違いない」と思った。 動揺を隠せないなか、改札に向かう人々の群が私の両脇を次々と通り過ぎる。 人生において何も不安がなさそうな表情を浮かべる彼らは、波のように進んでいく。 今まで当たり前のように見ていたこの光景に、今日だけはなぜか違和感を感じてしまう。 あぁ、早く私もその泡の一部になりたい。 こういうことは、私の身に起こるべきことではない。 ■ これはいわゆる、パニック症状というものだろうか。 だが、これまでそうした症状に見舞われたことは一度もない。 アイドルとして競争社会を息抜き、タフに芸能界をサバイバルしてきた中でも、心が完全に病んだことはなかった。 しかたなく私は、バッグの中からスマホを取り出し、上司にメッセージを送ることにした。 "体調不良"と伝え、今日の打ち合わせは代わりに行ってもらうことにする。 次に、私は親しい友人限定公開のFacebookに向けてこんな発信をしてみた。 「全然心配しないでほしいんですけど、今ちょっと駅で急に足が動かなくなっちゃって。こういう時って、どんな病院いけばいいんですかね? 神経系ではなさそう。意識はハッキリあるし。ただ突然で…。内科? 外科?」 すると、まもなく投稿を見た友人から即レスがあった。 「大丈夫? そういうときはここ。私も昔、通ってたんだけど」 リンクが貼られたサイトを開くと、そこにはこんな文字が記されていた。 「精神科」 あぁ、そうなのか。今の私に必要な治療はそっちなのか。 しかし、"そこ"に行くのはあまりにもハードルが高すぎる。 そのまま数十分ほど、マネキンのように静止したままの状態が続く。 狭いホームで、通勤バッグを抱えたアラサー女が一時停止する光景は、きっとなんともシュールで。 しかし、東京の中心地でそんなことは、誰も気には留めなかった。 いよいよ背に腹は変えられない状態になり、私は友人から教えてもらったその病院へ駆け込むことに決める。 駅構内の手すりを伝い、這うように移動していくと、身体の重みが一気に腕にのしかかる。 地上へ出てタクシーを捕まえる途中、親切な女性が歩行を補助してくれようとした。 ところが、この時なぜか私は、その女性の手を振り払ってしまった。 自分の身に起こった出来事を、到底受け入れることができなかったからである。インターホンを押すと、扉の鍵が大仰に自動解錠された。 強迫性障害をもった患者に対しても安心してもらうため、こうして入り口から完全オートロック式にしているのだと知ったのは、あとになってからだった。 扉を開けると、無機質なソファーと木目調の壁が目に飛び込んだ。 その一角に座ることでようやく私は心が落ち着き始め、持っていた水を一気に飲み干す。 まもなく名前が呼ばれ診察室に入ると、目の前には40代半ばとおぼしき医師が座っていた。 優しそうな瞳をした男だった。 彼は突発的に来院した私を見ても動じず、淡々と症状を質問してくる。 「今日はどうされましたか?」 「さっき、突然、駅で足が動かなくなったんです。なんででしょうね…。なにかに対する、焦りみたいなものでしょうか? 知り合いからここを紹介されて。でも、多分大丈夫です。一応来てみただけです」 「ご自身では、『足が動かなくなった原因』はなんだと思われますか?」 「とくに思い当たることはないですね。こういうことは、これまでの人生で一度もなかったですし。とりあえずなんでもいいので、薬を下さい。それを飲んでおけば勝手に治るようなやつ。私、仕事に戻らなきゃいけないんで」 「大木さん。まずはゆっくり息を吸って、吐いて下さい。本当に思い当たる点はありませんか?」 「先生。あたし、どこか頭がおかしいんでしょうか? 別に普通だと思うんですけど」 「大木さん」 「別に仕事は上手くいってるしな…。じゃあ、こうなっちゃったのは、男問題のせいですかね? たしかに最近、酷い男にあたっちゃったんですよ。でも、それはもう乗り越えたというか、とにかく何が原因かは絞れないというか」 「大木さん、わかりました。今日から僕にその時々で感じたことや思ったことを、ゆっくり話して下さい。ゆっくりでいいです。僕に全てを言う必要もありませんし、もしも言いそびれていることがあっても構いません。まず、治しましょう。その早口を」 ■ そこから私は、連日その病院に通院することにした。 1回の診察に要する時間は20分程度。 これまでのキャリアについて取り留めもなく話したり、家族構成や恋愛遍歴に至るまで打ち明けたり、とにかく私は全てその医者に話した。 彼が言う、『足が動かなくなった原因』に思い当たるフシはあった。 芸能界から会社員になり、なれない業務に奮闘した数年間の生活が祟ったのかかもしれない。 もしくは、恋愛のストレスだと思う。 私は日々ノルマ飯に行く中でも、ひとりだけ本気で好きになった男性がいた。 だが、少し前に彼から、「新しく好きな人ができた」と言われて突然ふられていたことも原因になっている気もした。 彼は私をふったあと、すぐに別の女性と籍を入れて子どもを儲けていた。 計算上、私と付き合っていた頃から彼がその女性と関わっていた可能性は否めない。 それはたしかに、大きくショックな出来事ではあった。 しかし、過ぎ去った男には極力執着しないようにしていたし、今の生活が特別『苦』だとは感じていないつもりだ。 私は、どこで道を踏み外してしまったのだろうか。 ■ 医者が言うには、こういうことだった。 現段階で診断は、正式な病名がつくものではない。 あらゆる将来への焦り、不満が重なり「一時的にパニック状況が生まれて歩行困難になった」ということだろうと。 やむなく私は、会社から1週間ほどの休みをもらうことにした。 会社に休みを請う際も、自分がなぜこのような状態になってしまったのか芯の部分では理解ができず、症状を伝えることすら恥ずかしくてたまらない。 惨めで無様で、心配されないように努めて平然と症状を語った。 上司は一言、「ゆっくり休んで」と諭しながら言ってくれたが、私は余計に焦りを募らせる。 次第に私は朝も起き上がることができなくなり、会社を辞めざるをえなくなった。 病院に継続的に通い続けることで少しずつ自分と向き合えるようになったが、だからこそすぐに『完治した』と決めつけるのは、もう嘘になった。 こうして28歳の春、突如として生活の保証もない、仕事もない、彼氏もいない、貯金だってほとんどない日々が始まった。 残ったのは、手元にある10万円。 「あ、人生が詰んだって、こういうことを言うんだ」 自分の弱さを呪った。 ■ 8歳離れた姉から電話があったのはちょうどその頃で、収入が不安定になった私に、「ルームシェアをしたらどうか」という提案を持ちかけてきた。 一緒に住む相手は、姉が「ササポン」と呼ぶ人で、一般企業に勤める50代のサラリーマンだという。 姉も20代の頃ルームシェアでお世話になった人で、あらゆる事情が重なり一軒家に1人で住み部屋を持て余しているため、これまで多くの人とシェアしている人だった。 姉は、その一室がたまたま空いている情報を聞きつけ、いくばくか家賃を払い住まわせてもらえばいい、と言う。 ただし、定員は1名。家主と1対1である。 まもなく齢29に差し掛かるというのに、見ず知らずのおっさんと住むほど自分は落ちぶれていないと思い、私は拒否した。 それでも姉は頑なに、「今のお前は誰かと一緒に住んだほうがいい。とにかく話し相手が必要だ」と断言する。 実際ひとりで住み続ければ光熱費はバカにならないが、「今度引っ越すときは、誰かと結婚するとき」というプライドも常々あったので、悩んだ。 しかし、日々の生活を続けるうち貯金が底をつき、生活費は軽減せざるをえない状態になった。 難しいことを考えることが億劫になり、私は決断をした。 「ササポン」57歳との、奇妙な同棲生活をスタートさせてみたのである。 ■ 平成最後の5月、ある晴れた日のこと。 私は一人暮らしのアパートを引き払い、ササポン邸のインターホンを鳴らした。 彼は仕事に出ており、私はスペアキーを使って中へ入り、指定された6畳の部屋で城作りを始める。 これからどんなことが待ち受けているのか想像つかないが、いよいよ赤の他人のおっさんと共に生活を始めることになった。 その気持ちは説明しようがないが、「結婚前提に誰かと住む」という常識的な一線を越えてしまったことで、もはやワクワクした感情が芽生えた。 気を遣わなくていいおっさん。恋人でも家族でもないおっさん。 そんな人と自分が住むことで、どんな変化が訪れるのか。 その日の夜、帰ってきたササポンは中肉中背なで肩メガネ姿で、高くも低くもないテンションで「ただいま」と私に言った。 そのまま2人で近所の定食屋へ食事に行くと、ササポンは終始落ち着いたトーンで会話をする、普通の優しいおじさんだった。 「引っ越してすぐにこんなこと言うのもアレですけど、あたし、結婚相手見つけてすぐ出ていくんで。仕事も一応、フリーランスって肩書で頑張るんで」 力みながらそう言う私に、彼は 「頑張ってね。僕あんまり細かいこと気にするタイプじゃないから、適当によろしく」 と、ゆるく言った。小さな背中で、まったりとお茶をすすっている。 ■ そのまま食事を続けても会話はぽつりぽつりとする程度で、無理に会話を広げる必要はなさそうである。 だが途中、あまりの沈黙に耐えかねた私はポロッと本音を言ってしまった。 「ぶっちゃけ、あたし会社も辞めちゃって、彼氏もいなくて、収入も減って。フリーランスライターっていったって、この先は何ひとつ仕事は決まってなくて。何者になっていくんだろうなとは思います」 すると彼は表情ひとつ変えず一言、 「まぁ、誰にでも1つくらい才能はあるんじゃないの?」 とポツリと言う。 驚いた私が彼のほうを見ると、彼は焼き魚の骨をひたすら処理し続けている。 「僕は、自分と同じ世代の友達の話を聞いていても、ちっとも面白くないんだよ。いつも彼らは、自分のことよりも自分の子どもの話ばかりするから。『おまえ自身の話を聞かせてくれ』って思っちゃう。だから、仕事への野心とか、夢を持っているアキちゃんと話すほうが、彼らと話すよりずっと楽しいよ」 どうやらそのセリフは、私を慰めるために言っている風でもない。 シンプルに思ったことを口にしているようだ。 しかし私は彼の口から出た言葉に意表を突かれ、その瞬間、堰を切ったように泣いてしまった。 彼は、使いかけのおしぼりをシレッとハンカチ代わりにこちらに差し出すだけで動じない。 咽び泣くアラサー女とステテコ姿のおじさんを、定食屋の主人だけが不思議そうに眺めている。 我ながら、実にシュールな光景に違いなかった。 しかしこのとき、ふと「この特殊な生活の中で自分が変われるかもしれない」という予感がおとずれた。 こうして、私とササポンの日々が始まった。(つづく) 次回は2019年7月15日更新予定です。

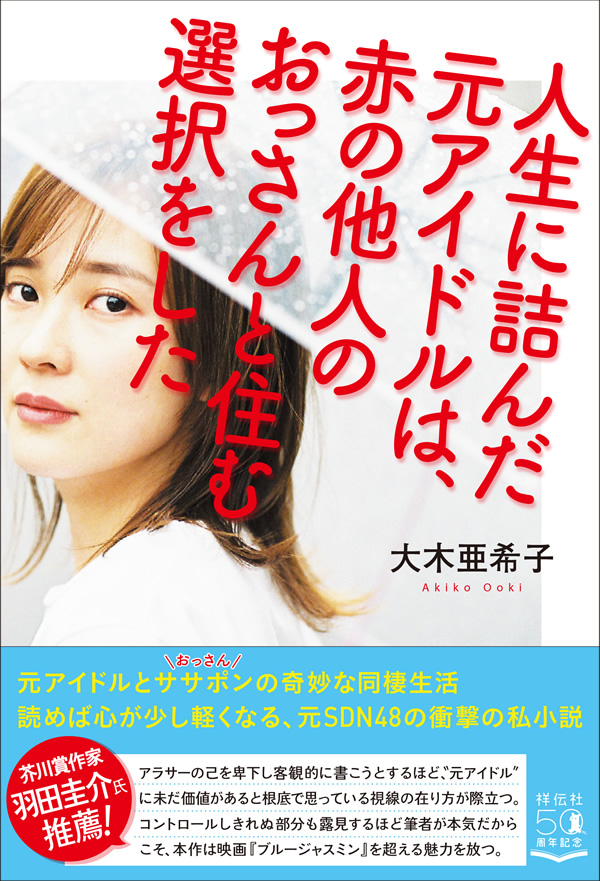

著者プロフィール

-

大木亜希子

ライター/タレント。2005年、ドラマ『野ブタ。をプロデュース』(日本テレビ系)で女優デビュー。数々のドラマ・映画に出演後、2010年、秋元康氏プロデュースSDN48として活動。その後、タレント活動と並行し、ライター業を開始。2015年、しらべぇ編集部に入社。2018年、フリーランスライターとして独立。著書に『アイドル、やめました。AKB48のセカンドキャリア』(宝島社)。