- 第1回 日本とトルコの〝命の絆〟(前編) 2014年9月1日更新

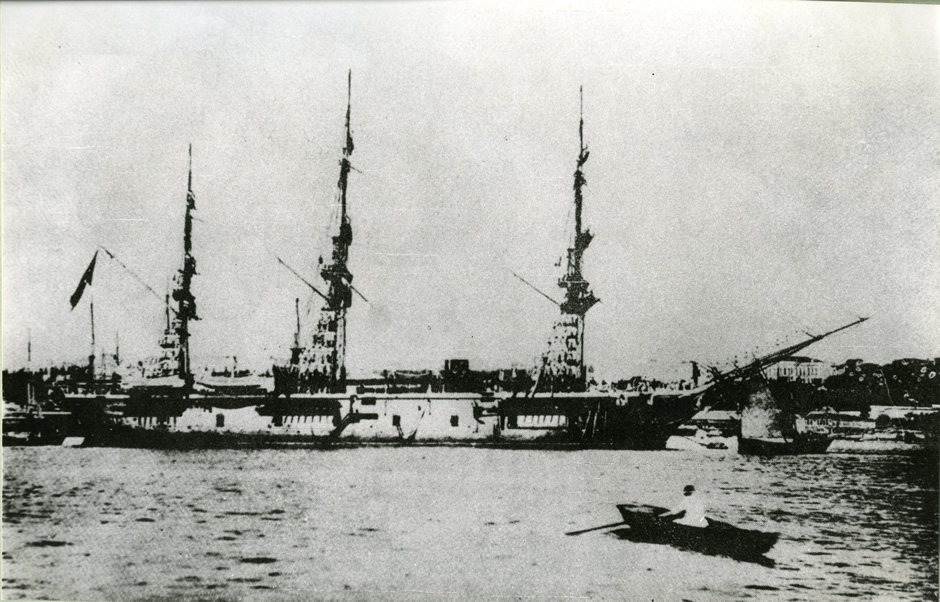

日本と相性の良い国は、と聞かれて、あなたはどんな国を思い浮かべますか。世界40カ国以上を訪れ、現地の学校、家族、生活の取材を20年近くにわたって重ねてきたノンフィクション作家の河添恵子さんに、世界のいろいろな国から好感を持って迎えられている日本の姿をレポートしていただきます。 * * * 世界有数の親日国とされるトルコ共和国。しかも、一番好きな国に「日本」を挙げるトルコ人は少なくありません。日本人に親しみを覚える理由について、「数千年前、中央アジアに住んでいた民族が西に行ってトルコ人になり、東に行って日本人になった」と語ったりもします。 19世紀後半、オスマン帝国の弱体化をもたらした帝政ロシアへの反感が強かったテュルク系(後のトルコ人)にとって、1905(明治38)年の日露戦争での日本の勝利は自国の勝利のように喜ばれ、称賛されることとなりました。大日本帝国海軍が世界に誇る英雄、海軍大将の東郷平八郎にちなんだ「TOGO」という名前まで流行しました。しかしながら第一次世界大戦が1914(大正3)年に勃発すると、ドイツ・オーストリア帝国側についたオスマン帝国は、イギリスやフランス、ロシアなどの連合国側についた日本と敵同士になったのです。 1923(大正12)年、スイスにおいて日本を含む第一次世界大戦の連合国とトルコとの間でローザンヌ条約が調印されました。この条約により、トルコ共和国がオスマン帝国に代わる主権国家として国際的に認知され、翌1924(大正13)年8月6日、同条約の発効をもって日本とトルコは国交を樹立しました。 本年2014(平成26)年は、日本とトルコの国交樹立から90年にあたります。 近代トルコの〝建国の父″で初代大統領のムスタファ・ケマル・アタテュルク(1881‐1938)は、今日まで国民に敬愛される唯一無二の存在です。トルコ全国各地、学校など至る所に肖像画や銅像が飾られています。ケマルは、明治維新により非西欧諸国で唯一、近代化を成し遂げた日本を手本に改革を推し進めていったとされます。19世紀末からイスタンブルにある陸軍大学校(士官学校)で日本語を教えた日本の民間人の存在も、新生トルコの政策に何らかの影響を与えたと考えられます。 トゥルグト・オザル(1927‐1993)は、トルコ共和国の首相を経て第8代大統領となった人物ですが親日家で知られ、日本の戦後をモデルに経済政策を打ちたてました。オザル首相の時代、1985(昭和60)年3月、イラン・イラク戦争が緊迫する最中には、トルコ航空機によるテヘランからの邦人救出劇もありました。トルコからの〝救いの翼″に、日本中が驚きと感涙と感謝で沸きました。その際、トルコ政府、トルコ航空関係者らは「当然のことをしたまでです」と発言しています。 日本とトルコの友好関係、日本人とトルコ人の心の絆が結ばれていくことになる原点は、今から124年前の9月16日に遡ります。その〝大舞台″となったのは、漁師や農民らがのんびり暮らしていた和歌山県の南端に位置する紀伊大島(当時は大島村)でした。 国賓の身に起きた大海難事故 1890(明治23)年6月7日、オスマン帝国初の親善訪日使節団を乗せた軍艦エルトゥールル号が、横浜へ到着しました。19世紀末、帝政ロシアの南下政策に脅かされ、欧州列強との不平等条約にも苦しんでいたオスマン帝国の皇帝アブデュル・ハミト2世(在位1876‐1909)は、イスラム国家と大英帝国の植民地に居住するイスラム教徒たちへの示威・宣伝活動(パン・イスラム主義政策)と、日ト友好条約の締結の促進、小松宮彰仁親王殿下によるオスマン帝国訪問に対する返礼などを目的に、親善使節団を派遣したのです。団長には、オスマン・パシャ(海軍少将)が選ばれました。「パシャ」は名前ではなく、オスマン帝国の高官、高級軍人の称号です。 オスマン・パシャ一行は横浜に上陸後、汽車で新橋へ向かい鹿鳴館を宿舎としました。東京滞在中には、上野博物館なども訪問したようです。6月13日、アブデュル・ハミト2世皇帝より託されたトルコ最高勲章はじめ種々の贈り物を明治天皇に奉呈し、明治天皇からは使節に勲章を授けられました。饗宴に、日本側からは小松宮彰仁親王、貞愛親王、陸相や海相、外相、主要閣僚や宮内省関係者などが出席し、オスマン帝国側もオスマン・パシャ、艦長アリー・ベイ、海軍大佐ジェミール・ベイらが列席しました。 親善訪日使節団は、日本帝国の国賓として扱われ官民の歓迎を受けたのです。 来日から1カ月が過ぎた7月半ば、訪日使節団に思いもよらぬ惨事が襲いました。「コレラ事件」です。『神奈川県史』によると、東京・横浜をはじめ日本各地でコレラが広がっていました。エルトゥールル号の乗組員からもコレラ感染者が出たため、船舶検疫所があった長浦に回航して艦内を消毒したり、患者の治療をしなくてはなりませんでした。 そのため、予定より大幅に長く日本に留まったエルトゥールル号は、9月15日、ようやく横浜港を出航しました。日本に近づく台風があることを理由に、日本海軍が延期を勧めました。また、船体の破損が目立つため修理を行なうことも意見したとされます。しかしながら、オスマン帝国海軍省から「一刻も早く帰国すること」との命を受けていたオスマン・パシャの決断で出航したのでした。 台風はやはり襲ってきました。9月16日夜、紀伊半島先端に位置する和歌山県東牟婁(ひがしむろ)郡串本町樫野(かしの)(当時の和歌山県東牟婁郡大島村)の樫野崎沖40メートル周辺を航海していたエルトゥールル号は、強風と高波の中で、「船甲羅(ふなごうら)」と呼ばれる岩礁に座礁したのです。この船甲羅は古来より「魔の船甲羅」と呼ばれ、海の難所として恐れられていました。3本マスト(帆柱)が特徴的なエルトゥールル号(串本町提供)

「(前略)甲板上は雷雨に遭った時のように、木片が四散し、上甲板だけが浸水をまぬがれていたが、それも傾斜し、マスト(帆柱)も倒れて、船尾の後甲板上には多数の水兵が集合していた。いよいよ船体が四散しようとする時、早く陸に泳ぎつこうと努力していた人々は、かえってその散乱する木片の間にはさまって、その目的を達し得ざる内、最期を遂げたものが多かった。私は自分の足もとにある甲板が浸水して立っていることのできなくなるまで運命を待って動かなかった。いよいよ波に流され船から投げ出されたので傷付きながらも、陸まで泳ぎついたのであった」 生存者69名の中の1人、3等イマーム職(イスラム教の指導者)のアリー・エフェンディから聞き取った話として、『日土交渉史』(泉書院 1931年)に記されています(一部、現代日本語に変更)。著者は後に駐イスタンブル日本大使館勤務となった、内藤智秀です。 『日土交渉史』には、生存者のその他の証言として、16日お昼頃までは天気が良く、それ以降、徐々に悪くなり夕方になると猛烈な風が吹き、夜には風とともに波も大きくなり、エルトゥールル号のマストが折れたために船が激しく揺れ、船体が破損し流入してきた海水が石炭庫内にまで浸水し、時間を追うにつれて浸水の量が増え機関部にまで至り、樫野埼灯台を目指して走らせようにも航行の自由を失ってしまったことなど、生々しい経緯も記されています。船体が大破したのは、浸水により機関部が爆発したことが原因と考えられています。 大海に投げ出された生存者が懸命に目指したのは樫野埼灯台の灯りでした。この灯台はイギリス人技師R・H・ブラントンが建設した日本最初の洋式灯台の1つで、1870(明治3)年6月に点灯しています。鎖国が解かれた日本には、各国からの要請があり灯台が建設されたのです。横浜居留地で発行していた英字新聞『The Far East』(1871年3月16日)にも、樫野埼灯台(The Ooshima Lighthouse)の写真が掲載されています。近世初め、商業の発展に伴う海上交通の発達により、紀伊大島は寒村でしたが、江戸、大坂(現在の大阪)を結ぶ海の道筋にあたり、風待ち、潮待ちの注目の港だったようです。船は紀伊半島沖の岩礁に乗り上げ座礁した

日本に洋式灯台が建設されたのは、四国艦隊下関砲撃事件後、幕府と諸外国との間で交わした改税約書を根拠とします。その第11条で、横浜に向かう外国船の航路上の、8カ所に洋式灯台の設置が義務付けられました。このうちの2カ所が紀伊大島の東端の断崖絶壁の上に建つ樫野埼灯台と、紀伊半島南端で本州最南端の断崖に建つ潮岬灯台で、この海域がいかに難所中の難所だったかが窺えます。周辺の海岸線は入り組んでおり、附近には暗礁が散在しており、おまけに8~10月にかけては、台風銀座と呼ばれるほど台風が多く接近する地でした。 オスマン帝国からの初の使者として、日本との親善の大役を終えて帰還する一行を乗せた軍艦エルトゥールル号は異国の海で座礁、一夜にしてオスマン・パシャを含む587名が亡くなる大海難事故となったのです。 磯に広がった地獄絵図 「16日の夕刻、3本マストの大きな船が樫野埼灯台から3里ほど沖合を、えらい風に吹かれながら、南へ向かうのを私や弟が浜から見て、『なんと大きな船』と語り合ったが、これがエルトゥールル号の最後の姿だったのです。その夜、9時頃、ひどい嵐に混ざって一大音響がしました。十町も離れたこの村で、しかも嵐の中で、その音を聞かぬ者はなかったのですから、随分大きな音でしたろう」 エルトゥールル号の大海難事故から半世紀を過ぎた1940(昭和15)年、毎日新聞の記者だった矢倉広治が救出活動にかかわった漁師の高野吉翁にインタビューを行ない、その内容が『矢倉広治遺稿集』の中に残されています。これは大海難事故の救出救援活動にかかわった島民の、数少ない貴重な証言とされています。 大海難事故が起きた明治20年代当時は、携帯電話どころか固定電話もテレビもラジオもインターネットも何もない、日が昇れば起きて、日が沈めば就寝する生活だったはずです。また、「大島には樫野埼灯台にしか時計がなかった」という供述もあります。夜は暗闇が広がり、その晩、激しい台風だったとすれば、民家の瓦屋根に打ちつける激しい雨音や納戸のガタガタ言う音やらで騒々しかったのでしょう。だからなのか、大きな音はあったものの、漁師の高野もそうでしたが「そんな大きな事件があろうとは知らなかった」と回想しています。 台風が去ると津波によって磯に打ち上げられた材木などが漂着するため、大島の漁師たちは、それらを拾う作業をするそうです。高野がそのため17日の早朝、家から樫野埼灯台へ向かって歩いていたところ、なんと、破れて濡れた襦袢姿の大きな男がやぶの中から姿を現わしたのです。仰天し、腰に差していたナタに手をやり、強く握りしめたそうです。 高野はその大きな異邦人と数秒、不気味なにらみ合いになりました。するとその異邦人はジェスチャーで何かを伝えている様子でした。何なのか分からず茫然としていると、今度は高野の手を引いて高台へ連れて行き、下方を、つまり海の方を指差したのです。樫野埼灯台の周辺地域は、数十メートルの高さから岩が垂直に落ち込む荒々しい景観の断崖絶壁が続いています。 この瞬間、高野はすべてを悟りました。磯にも波の間にも、船の破片が大量に散らばり、傷つき血まみれの人やすでに亡くなっているかに見える、無残な人体が目に飛び込んできたからです。まさに地獄絵図でした。大島村樫野地区の区長、斎藤半之右衛門のもとへ飛び込み、異常事態を知らせた高野は、半鐘を鳴らして区民に知らせて男達を集めるよう、斎藤区長から命じられました。 樫野の村民が次々と外へ飛び出し、樫野埼灯台周辺と磯へ集まり、救護活動が始まりました。斎藤区長の知らせが大島村役場に届くと、大島村長の沖周(おき・しゅう)が直ちに周辺地区と県庁へ報告をし、救援用の食糧を段取り、書記や村の医師などを連れて現場へと駆けつけました。 しかし、この時点では明治天皇に謁見した国賓扱いの親善使節団を含む、オスマン帝国から派遣された600名以上の身に起きた悲劇であるどころか、どこの国の人たちなのか、村人の誰にも分かっていなかったようです。樫野埼灯台の灯台守が万国信号旗の本を見せると、男が赤地に白い三日月と星がついた旗を指差したことから、オスマン帝国の人間だと知ったそうです。 「死ぬな!」 「死ぬな!」 「もう大丈夫だ、安心しろ!」 「しっかりつかまれ!」 樫野埼灯台の灯りを目指し磯までなんとか泳ぎついたものの、断崖を這い上がる余力のない体の大きな異邦人に、樫野の漁師たちがこう大声で叫んだそうです。生存者をまず救出することとし、海水で血を洗い兵児帯(へこおび)で包帯をし、巨体を小さな背中でおんぶして、無我夢中で数十メートルの崖を這い上がったのです。衰弱しきって虫の息となっている肉体にはシャツを脱いで裸になり、体温を伝えました。 漁師らが中心となって生存者の捜索と救助、遺体の引き上げ、漂流物の回収にあたり、婦人は主に炊き出しや負傷者の看護をしました。樫野埼灯台や学校、樫野区の大龍寺へ収容される生存者には、村中から急ぎ集めた浴衣を着せてあげました。 お米を炊いて茶碗に盛り箸をつけて出したところ、キョトンとされたそうです。村人の1人の機転でおにぎりにしたところ、美味しそうに食べたのでした。畑のさつまいもを掘り起こし、ふかしてみたところ、大当たりでした。生存者らは前日からの暴風雨で、艦中でも食事を取っていなかったのです。 紀伊大島は名前の通り島です。本州の最南端に位置する潮岬と紀伊大島の間に1999(平成11)年、大願だったくしもと大橋(ループ橋とアーチ橋で構成)が架かり陸路で結ばれています。しかしながら、大海難事故が起きた1890(明治23) 年当時は海が荒れれば孤島となり、すぐに食糧危機に陥りました。 黒潮が本州最南端の潮岬にぶつかり、その一部が紀伊大島にまで流れ込んでくることもあり、魚がたくさん獲れ、村人たちは獲れた魚を隣町で米に換える生活をしていました。しかし台風が続き出漁できなかったりで、食糧の備蓄もわずかでした。当時、樫野地区には60戸ほど、人口は約400人が暮らしていました。大勢の〝想定外の客人たち″に、おにぎり、さつまいも、卵などをふるまっていくため、すぐに底をつきそうでした。 村人の1人、堅田文右衛門が、「ニワトリを食べさせよう」と提案しました。彼はイギリス人技師にコックとして雇われたことがある、樫野で唯一、洋食料理の経験者でした。当時、卵は食べてもニワトリは貴重なタンパク源でもあり、村人は正月など特別な日にしか食べませんでした。しかし、この提案に対し不平不満を口にする村人はいなかったそうです。コック役を担った文右衛門が、村人にとって貴重な非常食のニワトリをさばき、イギリス人技師から譲り受けた鉄鍋で次々と料理し、生存者たちにふるまいました。 それでも1日で、食糧はほぼ底をついてしまったのです。 大工を総動員して棺を作った 紀伊大島の沖周村長が、『土耳其軍艦アルトグラー號難事取扱ニ係ル日記』として9月17日から10月1日までを記した、通称『沖日記』によると、「避難の将卒69名中、健全なもの6名、軽傷63名」でした。負傷者は17日のうちに樫野の大龍寺に移され、治療が施されていましたが、沖村長は県庁へ打電。県からは政府に通報しました。 折しも前年4月より町村制が施行され、紀伊大島は東牟婁郡大島浦(ひがしむろぐんおおしまうら)・須江浦(すえうら)・樫野浦(かしのうら)の3区域で構成された大島村が発足したばかりでした。沖村長が区長らと連携しながら、神戸港の外国領事館にも援助を求め、治療を受けるため69名の生存者を神戸の病院に搬送させる手配をしました。 また、前夜からの台風を避けて、大島港に停泊していた熱田共立汽船の防長丸(渋谷梅吉船長)に依頼し、生存者の中で比較的元気だった2名(楽長のイスマイル・エフェンディと写真担当のハイダル・エフェンディ)に役場職員を随行させて神戸に向かわせ、兵庫県知事に事故の詳細を報告するよう指示も出しました。船長か船員の中に、少し英語が話せる者がいたとされます。翌18日には、大島地区の蓮生寺に大工たちが急ぎ作った担架などで62名が移送され、治療を受けました。蓮生寺では地元の村医はじめ看護師など、数十名が治療にあたっています。 『明治天皇紀』によると、19日にこの知らせをお聞きになった明治天皇は大変に驚かれ心を痛められ、即日、遭難者救助のために海軍の通報艦八重山を現場に派遣させ、皇后は日本赤十字社を通じて医師と看護婦13名を神戸に遣わせ、白衣を賜いました。 前述しましたが、当時の大島には橋が架かっていません。ですから外部との往来はもちろん、手紙1通渡すにも船が不可欠です。しかも、台風が来れば孤島になります。島内を移動するにも、車などありません。連絡手段は打電です。とすれば現代のスピードで物事を進めることは、まったく不可能です。 それから、オスマン帝国のテュルク系と日本人とがジェスチャー以外で、どうやって会話をしていたのでしょう? オスマン・トルコ語を通訳できる日本人は、日本全土を探してもいなかったと考えられます。そこで、神戸在住のルーマニア人が通訳に選ばれました。16世紀以降、トルコ語から借用語が増えていたため、ある程度の意思疎通が可能だったからでしょう。 大海難事故から4日目の19日からは、海岸だけではなく海上に舟を出し、周辺からも応援を求め、100名以上の規模による生存者の捜索、遺体の回収と埋葬、漂流物の回収にあたりました。村人たちが「皇族」と誤解していたオスマン・パシャも消息不明のままで、遺体発見者には清酒1斗の懸賞がかかりました。 後日、村人の1人が、オスマン・パシャのものと思われる遺品、金モールの軍帽と洋服を磯で発見し生存者に見せたところ、士官の1人は遺品にすがりつき、それを抱え込み大声で泣き崩れたそうです。村人が驚くほどの悲しみ方でした。 漁師の高橋は、水死体の収容や埋葬についてこう回想しています。 「当日そして翌日に漂着した船材に挟まれた死体、磯へ打ち上げられた死体をひとまず村の墓地へ運びました。何百名という死体です。多数の水死体で、大工を総動員して棺を作ったものの間に合いません」 沖村長は、すべての遺体を新調した棺おけに収めるよう指示したのでした。救援活動の規模は徐々に縮小されていきますが、10月7日までに紀伊大島とその対岸でアリー・ベイ艦長他、251名の遺体が検死されました。生存者の1人、ハイダル・エフェンディ士官の立ち会いのもと、後に殉難碑が建つことになる、遭難した船甲羅が真下に見える樫野崎の丘に遺体が埋葬されることになりました。 『沖日記』には、こう記されています。 「6尺(185センチ)豊かな大男がちんちくりんの浴衣を着ている様は、悲壮感いっぱい漂う中でただ1つの笑いだった」 これほど大勢の死者が出たのは、岩礁へ乗り上げ、大破した艦隊を荒波がこっぱみじんに砕いたためで、しかも死体が半数もあがらなかったのは遭難箇所が太平洋に面していて潮流が激しかったのが一因とされ、エルトゥールル号がいよいよ危機に瀕し、脱出するため大勢が乗り込んだボートは、まだかなり沖合を彷徨っている中で折れたマストの桁が倒れかかり転覆したことで、そのまま大勢が流されてしまったようです。 オスマン・パシャもそのボートに乗り込んだはずで、遺体はとうとう発見されませんでした。残り300名以上の遺体は、遠く故国を離れた紀伊大島の樫野の海底深くに眠り続けることとなったのです。 村人たちの不眠不休による人道的な救援活動と、和歌山県、兵庫県など周辺地域の地方行政、政府との緊密な連携は、その後の日本における海難救済対応措置の先例になりました。日本赤十字社にとっては、この時が平時においての初めての国際救援になりました。 また、日本全体にとっても新時代の幕開け直前でした。1889(明治22)年2月11日、明治天皇により大日本帝国憲法が公布され、施行(明治23年11月29日)を目前に控えていたのです。 メディアも力を発揮しました。『郵便報知新聞』『東京朝日新聞』『やまと新聞』『読売新聞』『大阪朝日新聞』『大阪毎日新聞』など、東京や大阪に拠点を置く大新聞社、神戸の地元新聞『神戸又新日報』、その他の日本全国の中小地方新聞、横浜・神戸の外国語新聞などがオスマン帝国の軍艦エルトゥールル号の大海難事故とその推移を直後から報じ、号外も出ています。 連日の新聞報道により義援金の募集活動も高まり、受難者のために全国からお金や物資が次々と寄せられました。見知らぬ遠い国の人々とはいえ、日本で起きた大災難であり悲劇が、日本国民の心を強く動かしたのです。それと紀伊大島の村人たちを中心とする献身的な働きに共感し、共鳴したのでしょう。 前記した通り、民間船の防長丸が大海難事故を伝える〝伝言リレー″で一躍担いました。ボランティアも活躍しています。長崎県の水潜師(ダイバー)、平井好太郎が潜水調査を申し出て、三輪崎村の水夫らの協力を得て、9月26・27日の両日には沈没地点へ潜っています。その際、エルトゥールル号の船体を確認し数々の遺留品の引き揚げ作業もしました。 明治時代、日本全国にどれほどの規模で「水潜師」がいたのか不明ですが、潜水用具を装着して海や湖沼などの水中・水底において何らかの作業をする者を指す職名で、潜水夫(せんすいふ)とも言います。 現存しない『樫野埼灯台日誌』 以上が、エルトゥールル号の遭難事故の顛末と、紀伊大島の村民をはじめとする献身的な救援救助活動の物語です。当時の日記や公文書、書物、新聞などが複数残っているのですが、価値の高い地元資料の一部や写真、物品は、大海難事故が起きた「魔の船甲羅」、海の難所を見下ろす高台に建つトルコ記念館(和歌山県東牟婁郡串本町)に展示保存されています。 中でも最もリアルとされる記録が、大島の沖周村長による『土耳其軍艦アルトグラー號難事取扱ニ係ル日記』(通称『沖日記』)です。日記のタイトルで軍艦名が「アルトグラー號」となっているのは、エルトゥールルはErから始まる綴りですが、オスマン・トルコ語の発音が分かるはずもなく間違えたと考えられます。ちなみに、海軍省の当時の資料には土耳其軍艦「エルトグロール」と記されています。 私は紀伊大島の現場へ足を運び、現在もさほど変わってはいない樫野崎の周辺にたたずみ、1954(昭和29)年の改修で「かさ上げ」されましたが、当時の姿を残している樫野埼灯台などへも足を運び、古に思いを馳せてみました。 実は、頭にモヤがかかっていることもありました。ネットなどでも散見しているエルトゥールル号のエピソードとして、「灯台守2人のもとに、1人の異国人が裸に近い姿で救援を求めてきた16日の晩から、村人総出での大救出合戦が始まった」との印象を受ける内容についてでした。 その根拠(原点)となったのは、『樫野埼灯台日誌』に記されていたとされる、「9月16日の午後10時15分、灯台守の1人、乃美権之丞(のみ・ごんのじょう)の宿直中、日本人ではない大男1名がずぶ濡れの血まみれ姿で入ってきたため、笛声でもう1人の当直、滝澤正浄を呼んで怪我の手当をしたこと、大島村樫野地区の区長、斎藤半之右衛門のもとへ使いを出し知らせたこと」に起因しているようです。前出の『日土交渉史』(泉書院 1931年)の中に、「9月16日から21日までの日誌の部分」として転載された形で後世に残っています。 ただ、大海難事故から半世紀後ですが、毎日新聞の記者だった矢倉広治が(おそらく定年退職後に)郷里で聞き書きした、『矢倉広治遺稿集』の内容とは矛盾が起こります。漁師の高野は、「17日の早朝、樫野埼灯台の鍵はしまっていて、その周辺に数名の遭難者がいた」と語っており、併せて「お前が発見したとは言わずに、灯台守が発見したことにしてくれ」と、親子のような関係にあった斎藤区長の指示があったので、公にもそのように伝わってきたと証言しています。 紀伊大島の現場周辺は、数十メートルの高さから岩が垂直に落ち込む断崖絶壁が続いています。紺碧の海に浮かぶ岩礁に、真っ白な波のしぶきが上がるその様子は、快晴で穏やかな日中ですら怖さを覚えるほどです。砂浜が広がる、なだらかで穏やかな海岸線ではないのです。樫野埼灯台は日本最初の石造灯台だった(著者撮影)

沖合で大海難事故が起きたのが、その他の多くの記述にもあるように9月16日の日没後だとして、遭難者が樫野埼灯台の灯りを目指し、岸まで辿り着くにも数時間はかかりそうです。その上で、切り立った崖を這い上がるのはほぼ不可能ではないかと。つまり夜中から明け方にかけて、台風が襲う中での救助活動は、今日(こんにち)であっても非現実的ではないかと思ったわけです。 また、「夕方4時以降に事故が発生」との記述もありますが、この「事故」とはエルトゥールル号のマストが折れ、船が激しく揺れ始めた時間帯を示すのではないかと考えられます。台風が襲う前、しかも日没前に船が座礁したということであれば、漁民や生存者の証言とも合致しません。9月中旬の和歌山は、おそらく昔も夜6時頃が日没時間だとすると、異変に気づいた村人がもっといても良さそうです。 では、灯台守2人が9月16日の大海難事故の晩、宿直をさぼったのでしょうか? そうとも思いません。台風が襲いかかる晩、通過する船などないのが日常だったはずです。古来より「魔の船甲羅」と呼ばれ、海の難所として恐れられていた地点なのです。事実、熱田共立汽船の防長丸は、台風を避けて紀伊大島の西側にある大島港に停泊していました。太平洋の激浪の影響を受けない自然環境にある大島港は、当時から暴風時に多くの船が避難しに来る港でした。灯台守も「今晩は台風だから(仕事はないな)」と帰宅したのではないでしょうか。台風警報や大雪の恐れがあれば、我々も早めに仕事を切り上げ帰路を急ぐものです。 『樫野埼灯台日誌』の記述が正しいのか、漁民の追想が真実なのかはもう誰にも分かりません。樫野の斎藤区長から灯台守が指示を受け、日記にあえてそう記したのかもしれません。いずれにしても破棄か紛失なのか、『樫野埼灯台日誌』は現存していません。また、村長の日誌を含む公文書も、船が座礁した翌日の17日からの記録となっています。 ノンフィクション作家としての私が何にひっかかり、こだわっているのかと言えば、誰がいつどこで第一発見者だったのかを追究すべきということではなく、対外的な何か、体裁のようなものを気にすることで事実を多少とはいえ脚色してしまったのだとすれば、それは勿体なかったのではないかと思っているだけです。 日本人の実直さ、緻密さがよく分かる記録も残っています。『東牟婁郡誌』には、オスマン帝国へ返還した沈没品一覧の詳細も記されています。 外国金貨2匁2分~1匁7分 761個 外国金貨1匁1分 7個 外国銀貨1円形 65個 外国銀貨20銭以下 240個 日本白銅5銭 232個 日本・外国銅貨2銭形以下 47個 クロップ大砲8門原形のまま93,384斤406才 クロップ大砲 弾丸止2個原形のまま80斤4才 勲章 1個 ピストル 24個 弾薬入革帯 121個 徽章類 1個 などなど。これらはごく一部ですが、漂流物や海底に沈んだ遺物について、和歌山県庁・郡役所から、「厳重に回収、保管するよう」指示がされたのです。オスマン帝国へ返還した沈没品一覧には、勲章貨幣品目の個数・荷造・重量・容積まで具体的に記されています。 金目のもの、武器であれ、相手国にきちんと返すことに努めた、その実直かつ精緻な仕事ぶりが伝わってきます。回収された物品は大島村須江に集められ、横浜に回送された後、最終的に外務省からオスマン帝国へ返還されています。 1世紀以上続く調査研究 このように、和歌山県の紀伊大島を舞台に124年前に起きた出来事ですが、価値ある論文、書籍、報告書の類が幾つも残っており、現代までそれが継承されています。 歴史学者でオスマン帝国史が専門の小松香織・筑波大学大学院人文社会科学研究科元教授による文献「アブデュル・ハミト2世時代のオスマン海軍(1878-97)」や『オスマン帝国の近代と海軍』(山川出版社)などや、三沢伸生・東洋大学社会学部教授による「1890~1893年における『時事新報』に掲載されたオスマン朝関連記事」『1890エルトゥールル号事件報告書』(内閣府 2006年)、和歌山県教育委員会や串本町教育委員会が実施した『樫野埼灯台・官舎及びエルトゥールル号事件に関する調査研究報告書(2013年)』といった研究報告書など。イスラム専門学者や歴史学者、研究者が中心となり、専門分野からエルトゥールル号の大遭難事故についての調査研究が重ねられています。 大遭難事故の原因についても、台風が直接的な原因ではありますが、老朽艦だったことや操船技術の問題、修理不全、オスマン帝国が財政難だったことなど、幾つもの不運が重なったようです。 オスマン帝国の海軍省が木造フリゲート艦エルトゥールル号を選んだとされますが、出航前から「26年前の老朽艦では、極東への遠洋航海は無理」との意見が出ていたとの記述もあります。ただ、保有艦の中で日本派遣の任務に適した軍艦は4隻しかなく、1隻は修理中で、エルトゥールル号は新しい時期に改装された軍艦だったこと、スエズ運河を通過中、2度の座礁事故を起こしており、ドック等で修理をしながら11カ月の航海を経て横浜港へたどり着いたことなども分かっています。 当時、オスマン帝国が抱えていた諸問題と事故の因果関係に触れた文献もあります。騎馬民族のトルコ系は元来、海事には慣れておらず、オスマン帝国の海軍は北アフリカ沿岸地域やギリシャなどの出身者で構成されていました。しかし民族独立のあおりを受け独立していったことから、イギリス人など外国人を大量に雇ったのですが、それがオスマン帝国の大きな財政負担になったようです。 アブデュル・ハミト2世の即位後、外国人の多くが解雇され、結果、オスマン海軍の操船技術や船舶の整備に関する能力が格段に低下していたことが、大海難事故に少なからず関係したとの総括です。19世紀末当時、海軍力は国威発揚の道具でもあったと同時に、国家の経済力に大きく左右されたのです。 英国の貨物船「ノルマントン号事件」 それにしても、紀伊大島はなかなか数奇な運命を背負った島のようです。江戸幕府の第11代将軍・徳川家斉の時代、1791(寛政3)年にアメリカの商船「レディ・ワシントン号」「グレイス号」の2隻が樫野崎に来航しました。これが、公文書に記録された初めての日米間の接触とされており、現在、同地に日米修好記念館(和歌山県東牟婁郡串本町)もあります。江戸湾の入り口、浦賀沖にペリーの黒船が来航したのが1853(嘉永6)年ですから、それより62年前の史実なのです。 さらにエルトゥールル号が遭難する4年前の1886(明治19)年には、紀伊大島の西隣、本州最南端の潮岬の沖合にて、英国の貨物船「ノルマントン号事件」も起こりました。ノルマントン号に乗っていたのはイギリス人、ドイツ人、インド人、清国人の乗組員39名と、女性4名を含む日本人25名でした。難破して沈没する船から、ジョン・ウイリアム・ドレイク船長はじめ26名がボートで脱出し助かったのですが、日本人はすべて溺死、その遺体すら発見されませんでした(2014年4月、韓国・珍島沖で起きた旅客船セウォル号の事件を彷彿させます……)。 一命を取りとめた26名は、英国人全員とドイツ人など。潮岬の地元住民はじめ、英国人の船長以下、異国の乗組員を丁重に扱いました。ところが後に、彼らは1人の日本人も助けようとしなかったこと、それにより日本人25名すべて水死したことが知れ渡り、国民が騒然としました。人種差別的な価値観により、日本人やインド人など有色人種を見殺しにしたのではないかと……。 明治政府は英国人の船長を殺人罪で告訴しましたが、領事裁判権(在留外国人が起こした事件を、本国の領事が本国法に則り裁判する権利)を持つ大英帝国の領事は、船長に無罪判決を下しました。告訴により領事による刑事裁判が行なわれたものの、3カ月の禁錮で賠償は却下されたのです。 紀伊大島の村民を含む日本人に、この無慈悲で悲惨な海難事故の一件が脳裏に少なからず残っていたはずの中、エルトゥールル号の海難事故が起きたのでした。しかしながら、我々の先人たちは被害者がどこの国の人であるかなど、国や人種で「命」を差別などしませんでした。 日本は歴史を残す名人 後世に発見された、貴重な記録もあります。『明治廿三年九月十七日 土耳其軍艦難破ニ係ル各所往復書類』(串本町教育委員会保管)がその1つで、遭難翌日の9月17日から1892(明治25) 年4月10日までの1年8カ月という長期にわたる記録です。田原村(現在の和歌山県東牟婁郡串本町田原・上田原)の役場が、エルトゥールル号事件に関して和歌山県庁・東牟婁郡・周辺村役場等と取り交わした公文書、またはその写しをまとめた本資料は、事件当時の状況等の詳細を伺わせるもので、地方による数少ない価値ある記録の1つとされています。 事故直後の遺体や物品の漂着に関すること、漂着物品の管理に関すること、事故処理及び漂着物品等に要した諸費用に関すること、仮埋葬した遭難者の遺体のトルコ軍艦遭難者墓地への改葬に関することと、内容も多岐にわたります。 さらに、大海難事故から110年の時を経た2000(平成12)年、関連する古文書が新たに発見されてもいます。臨済宗東福寺派の禅寺・無量寺(和歌山県東牟婁郡串本町)で見つかったその古文書には、怪我人の治療に当たった村に住む3名の医師(小林建斉・伊達一郎・松下秀)に対して「薬代や治療代を請求するよう、村役場から通知を出した」ところ、「私たちは治療費を頂くために治療したのではなく、お金を請求するつもりはない。ただ痛ましく哀れに思い行った事。そのお金は遭難した人々に施してあげて頂きたい」と、医師3名の連名で文章が綴られていた史実が残されていました。当時の診断書も残っていたそうです。 離島の小村で、食糧や薬なども乏しいはずでしたが、何の名誉も見返りも求めることなく、ただ目前の人々を懸命に救おうとした先人達の人間愛を垣間見ることができます。救援活動に参加した、おそらく第一発見者(の1人と言っていい)、漁師の高野は、「遭難者の感謝の言葉は、その実感をもってトルコに伝わり、世界中に広がり、当時の日本は、西洋から、だいぶ未開のように思われていた認識とやらを大いに改めさせたということですから、何も知らぬ離れ島の田舎者でも、ほとばしる人間愛の力はすごいものです」と晩年に追想しています。 医者と漁師、職業は違いますが、気持ちは同じだったはずです。「人権」という表現すらない時代に、人命を分け隔てなく尊重し、一致団結して無我夢中になっていたことが分かります。 さらに1世紀以上の時を超えても、エルトゥールル号の大遭難事故にまつわる史実について両国民が交流を重ね、事実をより重厚な史実へと高める作業を続けています。これこそが相性の良さであり、日本とトルコの〝命の絆″ではないかと思うのです。 ということで、史実として多少の事実誤認があったとしても、幾つもの真実が存在します。それは、エルトゥールル号の大海難事故が起こり、樫野浦を始めとする紀伊大島の村民らが救助活動を行なったこと。ほぼ同時並行で、日本国民がそれぞれの立場でサポートを始めたこと。エルトゥールル号の生存者69名は、神戸で治療を受けた後に同年10月5日に、「比叡」「金剛」の2隻の軍艦に乗り、翌1891(明治24)年1月2日にオスマン帝国の首都イスタンブルに入港、無事に帰還したこと。日本人そして明治政府の尽力が、オスマン帝国で大きな感動を呼んだこと。この事実がオスマン帝国時代のみならず、戦争と革命を経てトルコ共和国に生まれ変わった後も、今日に至るまで伝えられてきたことなどです。トルコ国民は、学校の授業で学んで知っています。 もし、紀伊大島の村人たちが救援活動に積極的でなければ? もし、生存者がいなければ? もし、生存者が日本への感謝の気持ちを持っていなければ? もし、オスマン帝国が日本でのこの大海難事故を、史実から抹消していたら? 日本とトルコの今が、異なる関係だったことは間違いありません。それにしても、日本人は無意識にも歴史を残す名人ではないかと思うのです。険しい崖が続く沈没現場。写真中央奥の岩礁が「船甲羅」だ(著者撮影)

(敬称略) 次回は2014年10月1日更新予定です。

著者プロフィール

-

河添恵子

ノンフィクション作家。1963年、千葉県生まれ。名古屋市立女子短期大学卒業後、86年より北京外国語学院、遼寧師範大学へ留学。主な著書に『だから中国は日本の農地を買いにやって来る TPPのためのレポート』『エリートの条件-世界の学校・教育最新事情』など。学研の図鑑“アジアの小学生”シリーズ6カ国(6冊)、“世界の子どもたち はいま”シリーズ24カ国(24冊)、“世界の中学生”シリーズ16カ国(16冊)、『世界がわかる子ども図鑑』を取材・編集・執筆。